PMBOK 実践 事例

ITインフラ構築の現場では、「プロジェクト炎上」という言葉が他人事ではありません。計画が大きく狂い、チームが疲弊し、システム構築どころか信頼関係すら崩壊しかける――そんな危機的状況は、多くのプロジェクトマネージャーやエンジニアが直面する可能性をはらんでいます。 この記事では、筆者が実際に関わったプロジェクトを題材に、PMBOK(Project Management Body of Knowledge)の知識体系がいかにして「炎上寸前のプロジェクト」を救い、V字回復へと導いたのか、そのリアルなプロセスをPMBOK実践事例として深掘りして解説します。

なお、守秘義務の関係上、登場する企業名・人物名などの詳細は伏せておりますが、ITインフラプロジェクトの現場で直面するであろう課題と、それを乗り越えるための具体的な教訓を余すところなくお伝えします。

PMBOKで読み解くプロジェクト炎上の処方箋

PMBOK 実践 事例

プロジェクト炎上のリアルな現場

初期段階の問題と原因

あるITインフラ構築プロジェクトは、まさに泥沼のような状態に陥っていました。表面的にはスケジュール遅延が顕著でしたが、その根本にはより深刻な問題が横たわっていました。

当初のアプリケーション設計は、そもそもプロジェクトの「要件定義」と大きく食い違っており、この根源的な齟齬が後々の全ての混乱を招いていました。関係者間の連携は完全に途絶え、各チームが孤立無援で作業を進める状況。結果として、プロジェクト全体はまるで機能不全を起こした巨大な機械のように、全く動かなくなっていたのです。

この状況は、PMBOKでプロジェクト成功の要として位置付けられる「スコープ管理」の初期段階での失敗が色濃く反映されていました。スコープが曖昧なまま進行したため、開発側は過剰な機能を盛り込もうとし、インフラ側は想定外の基盤要件に直面。これが無限のタスクと終わりの見えないインシデント対応を生み出し、ついにはプロジェクトを率いていたPMが心身ともに限界を迎え、現場を去るという悲劇的な事態にまで発展しました。現場に残されたインフラチームは構築自体は終えているものの、調整や運用設計が宙に浮き、既に士気は地に落ちていました。アプリ側の主力エンジニアも過労で倒れる寸前という、まさに「絶望的」な状況だったのです。

要件定義とコミュニケーション不足の影響

特に、初期の要件定義の甘さと、それに基づいたステークホルダー間での認識ずれが致命傷でした。

PMBOKが「計画プロセス群」の根幹として重要視するスコープの明確化と、それに伴うコミュニケーションが不十分だったことが、炎上の根本原因として浮き彫りになります。

「誰が何を求めているのか」「何がどこまで実現可能なのか」といった基本的な合意形成ができていなかったため、全ての作業が無駄になるリスクをはらんでいました。結果として、頻繁な手戻りや無駄な開発工数が発生し、プロジェクトの時間はただ浪費されていきました。

PMBOK 実践 事例

PMBOK実践がもたらした転換点

要件の再整理と徹底した顧客対話

このような絶望感が漂う現場に、外部から一人のPMが新たに加わりました。筆者もそのプロジェクトの一員として、このPMの「常識を覆す」アプローチを間近で目にしました。

彼が真っ先に着手したのは、過去の膨大な資料や議事録を読み解き、真の要件を掘り起こすことでした。そして、事前の定義で「明らかに要求が高すぎる」と判断した箇所については、安易に妥協せず、しかし強引でもなく、その背景にあるお客様の真のニーズを探ろうとしました。同時に、バックアップ・リストア、セキュリティ、可用性、持続性といった、当初の見落とされていた、しかしシステム稼働には不可欠な要素に目を向け、これらを明確な要求として再定義していったのです。

PMはこの要件整理を机上だけで行うのではなく、請負元の企業担当者を巻き込みつつ、最終クライアントであるお客様との直接的かつ徹底した対話を連日開始しました。形式的な会議ではなく、まさに「お客様の隣に座って、膝を突き合わせる」ような会話を2週間にわたり重ねたのです。この対話を通じて、PMは要件の「字面」だけでなく、お客様のビジネスが本当に何を達成したいのか、どんな課題を解決したいのか、その「本質」を深く理解しようと努めました。

このプロセスは、PMBOKの「スコープ管理(Plan Scope Management, Validate Scope)」の実践そのものです。特に「Validate Scope(スコープの妥当性確認)」は、成果物の受入れを正式化するプロセスであり、初期段階でこれを徹底的に行うことで、後の手戻りを防ぐPMの戦略的な一手でした。

ステークホルダーを巻き込む戦略的コミュニケーション

新PMは、お客様との会話で得られた情報を決して独り占めしませんでした。彼は、その内容を逐次、疲弊していた現場のプログラマやインフラエンジニアに共有し、彼らの意見や懸念を積極的に吸い上げていきました。PMはエンジニアたちに「お客様との対話」に直接参加することを促し、彼らをプロジェクト再建の当事者として深く巻き込んでいったのです。この「情報開示」と「参加」は、徐々に現場に失いかけていた「やる気」と「当事者意識」を取り戻させました。

入場から約2週間後、PMはエンジニアサイドから提出された「現状で改善できる部分」と「現実的に困難な部分」を明確な根拠とともに整理し、それを請負元企業へと提示しました。PMが初期から請負元を会話に巻き込んでいたおかげで、この「耳の痛い話」も比較的スムーズに受け入れられました。

さらにその1週間、PMは「会議」という名の連日の対話を、クライアント側の担当者、特に決定権を持った人物を巻き込んで続けました。PMの誠実な姿勢と、事実に基づいた冷静な現状分析、そして再建への強い意志が伝わる中で、クライアント側も次第にPMのリーダーシップと請負元の誠意を受け止め、最終的な合意形成へと動き始めました。

この一連のプロセスは、PMBOKが示す「コミュニケーション管理(Plan Communications Management, Manage Communications)」と「ステークホルダー管理(Identify Stakeholders, Manage Stakeholder Engagement)」の重要性を、現場レベルで体現した形です。

特に、利害関係者の期待を管理し、彼らを積極的にプロジェクトに巻き込む「Manage Stakeholder Engagement」の力が、崩壊しかけた信頼関係を再構築し、プロジェクトを正しい方向へと導く原動力となったのです。

PMBOK 事例

PMBOKで読み解くプロジェクト炎上の処方箋

計画の現実化とプロジェクト立て直し

WBSとタスク管理の再構築

すべての関係者間で合意が形成され、ようやく「すべきタスク」が明確に整理された瞬間、PMはすぐにWBS(Work Breakdown Structure)の再構築に着手しました。

彼は、以前の無秩序なタスクの山を、論理的かつ階層的に分解し、それぞれのタスクの優先順位を明確化していきました。これにより、無駄な作業が排除され、チームは「今、何に集中すべきか」を正確に理解できるようになりました。

これは、PMBOKの「計画プロセス群」、特に「Plan Scope Management」や「Create WBS」の重要性を痛感させるものでした。

実行と監視コントロールの徹底

新たなWBSと現実的な計画が定まってからは、PMBOKで重視される「監視・コントロールプロセス」が徹底されました。PMは日々の進捗を細かく追跡し、新たに発生するインシデントや問題に対しては、その場しのぎの対応ではなく、根本原因の解決に集中するよう指揮を執りました。

例えば、朝会での短時間かつ的を絞った進捗確認、週次での詳細な課題検討会など、状況に応じたコミュニケーションを通じて、混乱状態が収束に向かっていきました。

この「課題の早期発見と対応」は、PMBOKの「Monitor and Control Project Work」や「Perform Integrated Change Control」の精神が現場に浸透した結果であり、プロジェクトを正常な軌道へと確実に引き戻す原動力となりました。

PMBOK 事例

プロジェクト成功とPMBOKからの学び

結果として、当初設定されていた半年の改修期間のうち、約3か月でシステムの主要な部分が形になり、残りの期間で入念な検証や細かな改修を重ねました。そして、約束通りの半年後にシステムは無事リリースされました。

リリース後、クライアント企業様からは「当初のものよりも分かりやすいシステムになった」とお褒めの言葉を頂戴しました。何よりも、プロジェクトメンバーには大きな達成感が戻り、失いかけていた自信を取り戻すことができました。

この一連のV字回復の経験から、ITインフラプロジェクトにおいて以下のPMBOKからの学びが非常に重要であることを痛感しました。

- 初期段階での要件定義と合意形成の徹底: 曖昧な要件はプロジェクトを破綻に導きます。PMBOK実践事例としても、プロジェクト開始時点での「スコープ定義」と、それに対するステークホルダー間の「合意形成」の重要性は、どれだけ強調してもしすぎることはありません。これにより、手戻りや無駄なリソース消費を劇的に削減できます。

- 継続的対話と信頼構築: PMBOKの「コミュニケーション管理」と「ステークホルダー管理」は、単なる情報伝達ではありません。利害関係者との継続的な対話を重ね、彼らの期待を理解し、信頼関係を再構築することが、どんなに困難な状況でもプロジェクトを再建する鍵となります。特に、問題発生時には、透明性のあるコミュニケーションが信頼回復に直結します。

- リーダーシップと冷静な状況分析: 混乱の中にあっても、PMが冷静に状況を分析し、現実的な計画を提示し、チームを鼓舞するリーダーシップを発揮できたことが、V字回復を実現した最大の要因でした。PMBOKの各プロセス群を統合的に実行する「統合マネジメント」の力が問われる場面です。

- リスクの早期発見と冷静な対処: プロジェクトの状況を常に監視し、潜在的なリスクや発生した問題を早期に発見し、その根本原因にまで踏み込んで冷静に対処する姿勢が、プロジェクトを最終的な成功へと導きます。これはPMBOKの「リスク管理」と「問題管理」の実践です。

PMBOK 実践

まとめ:PMBOK実践事例から得た教訓

このITインフラ構築プロジェクトの再建事例は、どれほど厳しい状況にあるプロジェクトでも、PMBOKに基づいた体系的なプロジェクトマネジメントの実践と、関係者との誠実なコミュニケーションを重ねれば、必ず立て直しは可能であることを示しています。

この事例が、同様の悩みを抱えるプロジェクト関係者にとって、具体的な解決策を見出す一助となり、次なる成功へのヒントとなれば幸いです。

PMBOK 実践

PMBOKで読み解くプロジェクト炎上の処方箋

【補足】

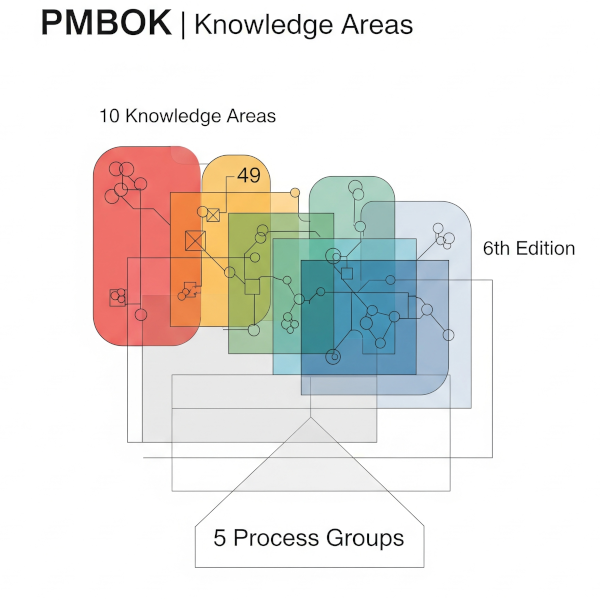

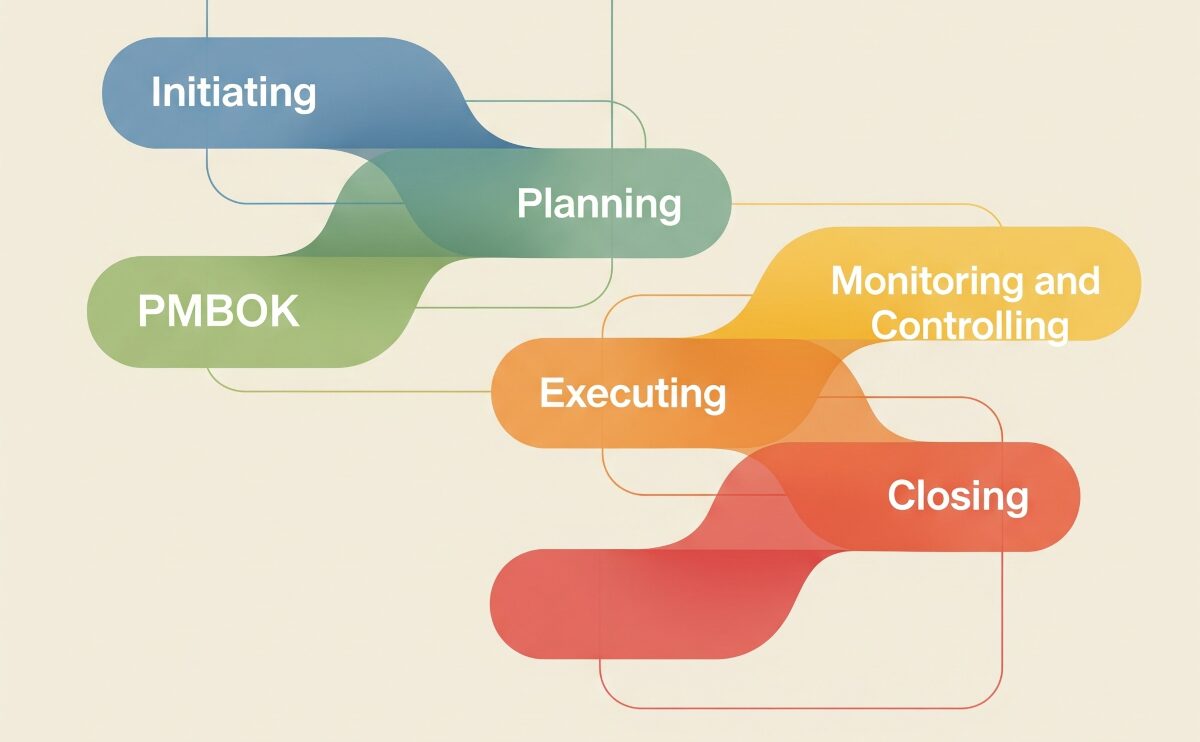

本記事は筆者が実際に関わったプロジェクトを題材とし、内容を一部脚色・再構成したものです。守秘義務契約の関係上、企業名・人物名・具体的な技術詳細は伏せていますが、現場で得た教訓やプロセスは事実に基づいて記載しています。また、画像は全てAIで生成された画像です。一部スペルミスや概念図的なものがあり、公式な、または完全に正確なPMBOKの図解ではありません。

PMBOK 参考サイト

コメントを残す