提案依頼書

〜古くて新しい、IT導入の羅針盤〜

そのRFP、本当に「提案」を「依頼」してる?

皆さん、こんにちは。ITインフラエンジニアのHITOSHIです。ITの世界に身を置いていると、本当に様々なIT用語が飛び交っていますよね。中には「これ、昔からあるけど、意外とわかってない人多いんじゃないかな?」なんていうものも。今回取り上げるのは、そんな「古くて新しい」IT用語の一つ、提案依頼書(RFP:Request For Proposal)です。

「RFPって、要は『こんなシステム欲しいから、いい感じに提案してよ!』ってお願いするんでしょ?」

ええ、ええ、その通りです。ただ、その「いい感じ」の裏には、実は奥深いIT導入の哲学が隠されているんですよ。時には、その「依頼」が本当に「提案」を引き出すためのものなのか、はたまたただの「押し付け」になっていないか…なんてシニカルな視点も持ちつつ、今回はRFPの魅力と、その真髄に迫っていきましょう。これを知っておけば、あなたの会社のIT導入も、きっとスムーズに進むはずです!

提案依頼書(RFP)って、どんなもの?

さて、改めて提案依頼書(RFP)とは何ぞや、という話ですが、これは企業がITシステムやサービスの導入を検討する際に、複数のベンダー(IT企業)に対して、具体的なシステム要件や課題を伝え、それに対する解決策や提案を求める公式文書のことです。

「うーん、なんか難しそう…」

ご心配なく!簡単に言えば、「こんな困りごとがあって、こんなことができるシステムが欲しいんだけど、あなたならどう解決してくれる?」という、ベンダーさんへのお手紙みたいなものです。このお手紙には、単に「〇〇のシステムが欲しい」と書くだけでなく、以下のような具体的な内容を盛り込むのが一般的です。

- 現状と課題:

今、何に困っていて、何を改善したいのか。 - 目的と目標:

システム導入によって、何を達成したいのか。 - 要件:

システムにどんな機能が必要か、どんな性能を求めるか(例: 応答速度、データ量など)。 - 予算:

どれくらいの費用を想定しているか。 - スケジュール:

いつまでに導入したいか。 - 評価基準:

どんな点を重視して提案を評価するか。

なぜ、こんなに詳しく書く必要があるのか?それは、ベンダー側も「手紙」の内容が曖昧だと、的外れな提案をしてしまう可能性があるからです。RFPは、「うちの会社は本気でIT導入を考えているんだぞ!」というメッセージをベンダーに伝え、双方にとってWIN-WINの関係を築くための第一歩と言えるでしょう。

RFP、その実態と深層を探る

RFPは単なる要望リストではありません。そこには、発注側のIT戦略やビジョン、そして将来的な展望が凝縮されているべきものです。熟練のITインフラエンジニアとして、私がRFP作成・評価において特に注目する点をいくつかご紹介しましょう。

まず重要なのは、「要件定義の粒度」です。RFPにおける要件は、細かすぎてもいけませんし、大雑把すぎてもいけません。細かすぎるとベンダーの提案の幅を狭めてしまい、革新的なアイデアを見逃す可能性があります。逆に大雑把すぎると、各ベンダーから全く異なる提案が寄せられ、比較検討が困難になります。私なら、機能要件は具体的な例を挙げつつも、「〇〇を実現する手段はベンダーに委ねる」といった余白を持たせることを意識します。

次に、「非機能要件の明確化」です。これはシステムの使いやすさや信頼性に関わる部分で、往々にして見落とされがちです。「24時間365日稼働できること」や「1秒間に〇件の処理をさばけること」といった、システムの”裏側”の要件を具体的に記述することで、ベンダーはより実用的な提案を行うことができます。ここが曖昧だと、後々「聞いてないよ!」とトラブルになることも少なくありません。

そして、一番の肝は「評価基準の透明性」です。どんなに素晴らしい提案でも、評価基準が不明瞭ではベンダーも困惑します。「価格」「機能」「サポート体制」「実現可能性」など、何をどれくらいの割合で重視するのかを明記することで、ベンダーは提案内容を最適化できますし、発注側も公平な選定が可能になります。以前、ある案件で、価格しか明示されていなかったために、驚くほど低価格だが「本当に動くのか?」と疑わしい提案ばかり集まったことがありましたね。正直、あれは辛かった。

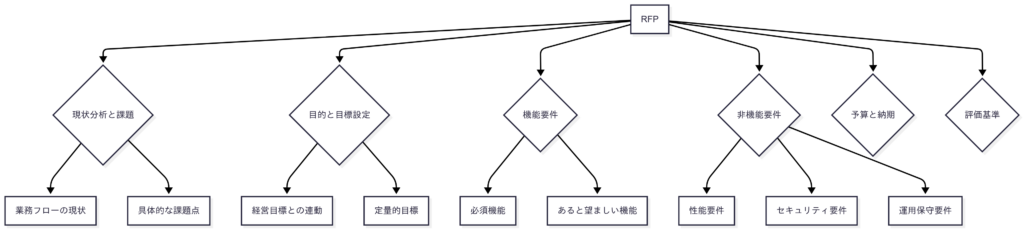

例えば、以下のような構造でRFPを作成すると、ベンダーは提案しやすくなります。

コード スニペット

graph TD

A[RFP] --> B{現状分析と課題};

A --> C{目的と目標設定};

A --> D{機能要件};

A --> E{非機能要件};

A --> F{予算と納期};

A --> G{評価基準};

B --> B1[業務フローの現状];

B --> B2[具体的な課題点];

C --> C1[経営目標との連動];

C --> C2[定量的目標];

D --> D1[必須機能];

D --> D2[あると望ましい機能];

E --> E1[性能要件];

E --> E2[セキュリティ要件];

E --> E3[運用保守要件];

RFPの構造

このように、RFPは単なる「お願い」ではなく、発注側とベンダーが共に成功を目指すための「共通言語」なのです。

RFPはIT導入の「結婚相談所」だ!

RFPの役割が分かったところで、具体的な用例をいくつか見ていきましょう。RFPは、まさにIT導入における「結婚相談所」のようなものだと私は思っています。発注側は「こんなパートナー(システム)が欲しい!」というプロフィールを詳細に書き、ベンダーはそれに対して「私ならこんな素敵な結婚生活(システム導入)を提案できます!」とアピールするわけです。

例えば、中小企業が新しい営業管理システムを導入したいとしましょう。この場合、RFPには以下のような内容が盛り込まれるはずです。

- 現状:

営業データがExcelで管理されており、共有が煩雑で最新情報が把握しにくい。 - 課題:

営業担当者ごとの進捗が見えにくく、顧客へのフォロー漏れが発生している。 - 目的:

営業活動の効率化と顧客満足度向上。 - 要件:

- 顧客情報の一元管理機能

- 案件進捗のリアルタイム可視化機能

- スマートフォンからのアクセス機能

- 既存の会計システムとのデータ連携機能(あると望ましい)

- 予算:

〇〇円 - 納期:

半年以内 - 評価基準:

機能性40%、費用30%、サポート体制20%、導入実績10%

このRFPを受け取ったベンダーは、自社の営業管理システムが上記の要件をどのように満たせるか、あるいはカスタマイズで対応できるかを検討し、提案書を作成します。中には、「スマートフォンからのアクセス機能は、専用アプリではなくWebベースで実現した方が、将来的な拡張性が高まりますよ!」といった、RFPに書かれていないけれど発注側にとってより良い提案をしてくれるベンダーもいるかもしれません。これがRFPの醍醐味であり、時にシニカルな見方をすれば「RFPに書かれていない、真のニーズをどこまで汲み取れるか」というベンダー側の腕の見せ所でもあるわけです。

さらに専門的な用例としては、クラウド移行を検討している企業が、複数のクラウドベンダーに対してRFPを出すケースもあります。この場合、オンプレミス環境の現状詳細(NDA含む)、移行するアプリケーションの種類(NDA含む)、データ量、セキュリティ要件、DR(災害復旧)対策の必要性などが細かく記述され、各ベンダーは自社のクラウドサービスがどのように最適な移行パスを提供できるかを提案します。

RFPは、単にシステムを「買う」のではなく、自社の未来を「デザイン」するためのツールなのです。

RFPは、未来への投資計画書である

さて、ここまで提案依頼書(RFP)について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。

ITインフラエンジニアのHITOSHIが個人的な感想を述べさせてもらうと、RFPは単なる書類ではありません。それは、ITを導入することで、自社がどう変わりたいのか、どんな未来を創造したいのかを示す、未来への投資計画書のようなものだと思います。

RFPの作成は決して簡単な作業ではありません。自社の現状を深く掘り下げ、将来のビジョンを明確にし、それをITシステムという具体的な形に落とし込む。このプロセス自体が、企業のIT戦略を練り上げる上で非常に重要な意味を持ちます。そして、この「ちゃんと考えたRFP」があるからこそ、ベンダーも本気の提案をしてくれるのです。

もしあなたが今、IT導入を考えているなら、まずは「どんな未来が欲しいのか」をじっくり考えてみてください。その上で、ベンダーへの「お手紙」を丁寧に書き上げてみましょう。きっと、あなたの会社にとって最高のパートナー(システム)が見つかるはずです。ITの力で、あなたのビジネスがより一層発展することを、心から願っています!

コメントを残す コメントをキャンセル