可用性 Availability

「落ちない」を支える見えない努力と

たまに見せるドジっ子な一面

はじめに:システムが「使える」って、当たり前じゃないんですよ?

皆さん、普段何気なく使っているWebサービスやアプリ、当たり前のように「いつでも使える」と思っていませんか?

突然アクセスできなくなったり、反応が遅くなったりしたら、イライラしますよね。私も以前、大事な書類を提出しようとしたら、よりによってその時にシステムがダウンしてしまって、冷や汗をかいた経験があります。あの時の焦燥感といったらもう……。

さて、そんな「当たり前」を支える、ITの世界では非常に重要な概念があります。それが今回ご紹介する「可用性(Availability)」です。

ITインフラエンジニアの私としては、これこそがサービスの根幹をなす、インフラの根幹を支える不可欠な要素だと常々感じています。

可用性(Availability)って、結局何のこと?

「可用性」と聞くと、ちょっと難しそうに感じるかもしれませんね。簡単に言えば、システムやサービスが、必要なときにいつでも利用できる状態である度合いを示します。例えば、オンラインショッピングサイトが24時間365日いつでもアクセスでき、商品を購入できる状態であれば、そのサイトの可用性は高いと言えます。逆に、しょっちゅうシステムが停止したり、メンテナンスで利用できない時間が長かったりすれば、可用性は低いということになります。ITの世界では、この可用性を高めることが、ユーザーの信頼を得てビジネスを継続する上で、非常に重要な課題なんです。

可用性向上のための技術と、時に直面する現実

可用性を高めるためには、様々な技術や工夫が凝らされています。例えば、一台のサーバーが故障しても、すぐに別のサーバーに処理を引き継ぐ「冗長化」という仕組みがあります。また、障害が発生する前に予兆を検知して対処する「監視システム」も不可欠です。

しかし、残念ながら「絶対に落ちないシステム」というのは、この世には存在しません。どんなに手を尽くしても、予期せぬトラブルは起こりうるものです。それはまるで、完璧な人間を目指しても、たまには風邪をひいたり、うっかり転んだりしてしまうのと同じかもしれません。私の経験上、どんなに熟練のエンジニアが設計したシステムでも、思いもよらないところで不具合が発生することはよくあります。「まさか、こんなところに落とし穴が…」と頭を抱えることもしばしば。だからこそ、障害が発生した際にいかに早く復旧させるか、いかに影響範囲を最小限に抑えるか、という「復旧力」も可用性の一部として非常に重要になってきます。

また近年では、Googleの提唱するSRE(Site Reliability Engineering)という考え方に基づき、「可用性」を定量的に管理する指標として、SLO(Service Level Objective)やSLI(Service Level Indicator)を用いることも一般的になりつつあります。これにより、単なる障害の回避ではなく、ビジネス要件に基づいた許容可能な稼働水準の維持が可能になります。

コード スニペット

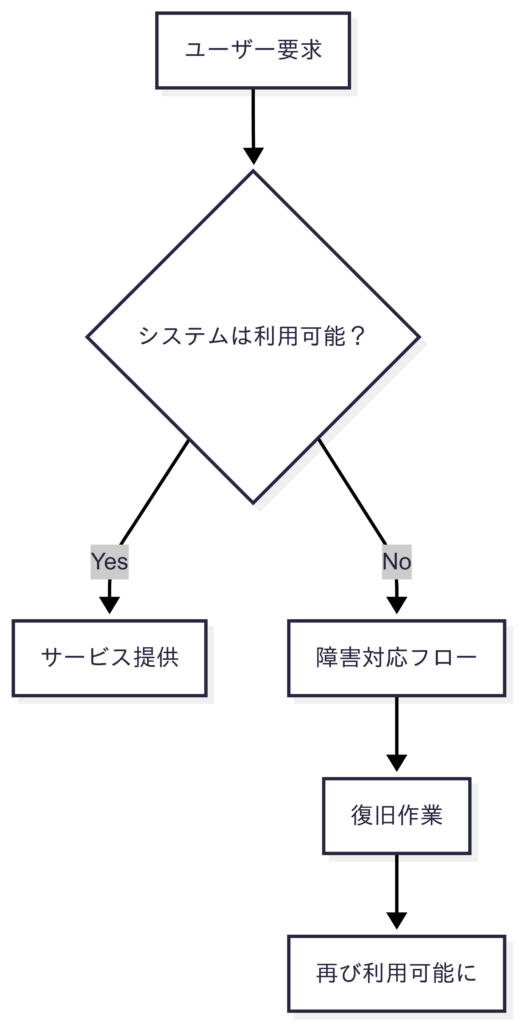

graph TD

A[ユーザー要求] --> B{システムは利用可能?}

B -- Yes --> C[サービス提供]

B -- No --> D[障害対応フロー]

D --> E[復旧作業]

E --> F[再び利用可能に]

Mermaid 画像

可用性で広がる可能性 — あなたのビジネスと日常生活にどう影響する?

可用性は、私たちのビジネスや日常生活に深く関わっています。例えば、企業がクラウドサービスを利用する場合、そのサービスの可用性が高ければ高いほど、安心して業務を継続できます。オンライン会議システムが安定して使えれば、テレワークもスムーズに進みますし、銀行のATMがいつでも使えれば、急な出費にも対応できます。

一方で、可用性が低いとどうなるでしょう? オンラインショップが頻繁にダウンすれば、顧客は離れてしまいますし、企業の基幹システムが停止すれば、業務が完全にストップし、大きな損失につながることもあります。可用性の確保は、もはやビジネスを継続するための必須条件と言えるでしょう。少しだけシニカルな見方をすれば、「システムが使えるのは当たり前」というユーザーの無言の期待に応え続けることで、ようやくビジネスが成り立つという、IT業界の宿命のようなものかもしれません。

まとめ:システムは生き物。だからこそ、向き合う価値がある

今回は「可用性(Availability)」について解説してきました。システムが「いつでも使える」状態を維持するために、どれだけの技術と努力が注がれているか、少しでもご理解いただけたなら幸いです。

個人的な感想になりますが、ITインフラエンジニアのHITOSHIが日々感じているのは、システムはまるで生き物だということです。常に変化し、時には不調を訴え、それでも私たちの生活やビジネスを支え続けてくれる。そんなシステムと真摯に向き合い、最高のパフォーマンスを引き出すこと。これこそが、この仕事の醍醐味だと感じています。そして、その根底にある「可用性」という概念は、これからも私たちのIT社会を支え続ける、非常に重要な柱であり続けることでしょう。

コメントを残す