インフラ 性能 コスト 比較

そのシステムに最適な究極レシピ

はじめに:The IT Recipe/インフラ基盤比較 特集シリーズ

最高の料理、つまり優れたシステムを作り上げるには、最適な食材と調理法が必要です。これは、大航海時代でいう「羅針盤」や「航海図」を適切に選ぶことにも似ています。

第1章、第2章でインフラの基礎知識と、主要なインフラ基盤の食材としての特徴を学んできました。第3章では、いよいよそれらを組み合わせて究極のレシピを完成させるための、実践的な「味付け」のポイントをご紹介します。

記事内用語

TCO(Total Cost of Ownership):

- 初心者向け: ITシステムにかかる費用は、最初に払う購入費用だけではありません。使っている間の電気代や、壊れた時の修理代、システムを管理する人の給料など、すべてをひっくるめた「総額」のことです。

- 技術者向け: IT資産の取得から廃棄までに発生するすべてのコストの総額。ハードウェアやソフトウェアの購入費だけでなく、運用管理費、人件費、電気代、サポート費用なども含まれます。

ROI(Return on Investment):

- 初心者向け: 何かにお金を使ったとき、それがどれくらい得になったかを示すものです。例えば、新しいシステムに100万円使って、それが原因で200万円の利益が出た場合、ROIは「得した!」ということになります。

- 技術者向け: 投資した費用に対して、どれだけの収益が得られたかを示す指標です。ROI = (収益 – 投資額) ÷ 投資額 × 100 で計算され、投資効率を評価するために用いられます。

第3章: 性能・コスト比較と最適選択のための実践ガイド — 究極のレシピ完成

3-1. 味見と試食 — 性能とコストの比較指標

このセクションは初心者〜中級者向け

システムインフラを選定する際、カタログスペックだけを見て決めてしまうと、後から「思っていた味と違う」となることがあります。これは、高級な食材を買ったのに、調理器具との相性が悪かったり、下準備の手間が想定以上にかかったりするのと同じです。

大切なのは、見た目の価格だけではありません。性能や運用にかかるコストも含めた総合的な視点が重要です。

性能を測るための比較指標

インフラ基盤の性能を評価するには、いくつかの重要な指標があります。まるで、船の速度や積載量を測る「アストロラーベ」のようなものです。

- CPUとメモリ: 料理でいうところのコンロとまな板の広さです。CPUは処理速度、メモリは一度に扱える食材の量を決めます。複雑な計算が必要なサービスや、多くのデータを同時に扱うサービスでは、これらの性能が特に重要になります。

- ストレージ: 食材を保存しておく冷蔵庫や冷凍庫のようなものです。SSDやHDDといった種類があり、データの読み書き速度に大きな影響を与えます。頻繁にアクセスされるデータを扱う場合は、高速なストレージを選びましょう。

- ネットワーク: お客様へ料理を届けるための配達経路です。データの転送速度が遅いと、お客様は料理が届くまで長い時間待つことになります。特に動画配信サービスや、リアルタイム性が求められるサービスでは、ネットワークの性能が重要です。

見落としがちなコスト:隠れた調味料

インフラコストは、月々の利用料だけではありません。料理でいえば、食材費だけでなく、水道光熱費や人件費も考慮する必要があります。これは、航海に必要な「食料・水・保存食」を事前に計画するのと同様です。

- データ転送料: お客様に料理を配達する際の送料のようなものです。クラウドサービスでは、多くの場合、外部へのデータ転送量に応じて追加料金が発生します。特に大量のデータを扱うシステムでは、このコストが想像以上に高くなることがあります。

- 運用人件費: 熟練のシェフを雇う人件費も忘れてはなりません。オンプレミスではインフラの保守・管理に多くの人員が必要になります。クラウドでも、複雑な構成を維持するためには専門知識を持った人材が必要です。

記事へのリンク

用語小窓:クラウド

- 初心者向け: インターネットを通じて、他社が持っているサーバーやソフトを借りて使うことです。必要なときに必要な分だけ利用でき、初期費用を抑えやすいのが特徴です。

- 技術者向け: インターネット経由で、サーバー、ストレージ、データベースなどのITリソースを利用できるサービス形態です。ユーザーは物理的なインフラを所有・管理する必要がなく、柔軟なスケールアウトやコストの最適化が可能です。

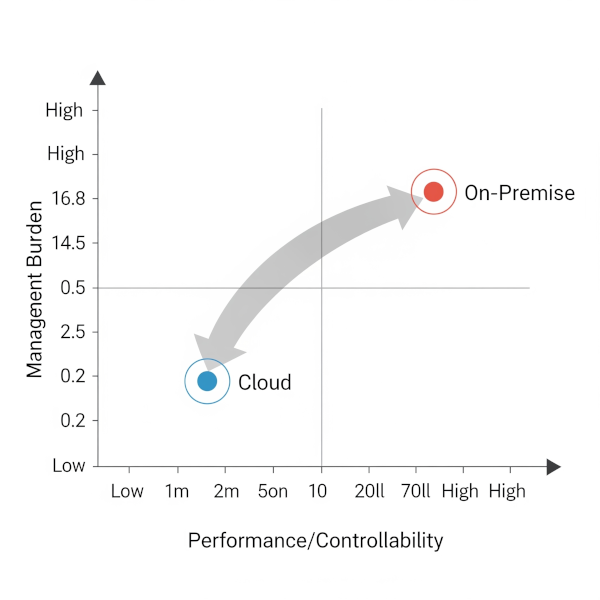

比較表:性能・管理負担

3-2. 献立に合わせたレシピ作り — ユースケース別おすすめ構成例

このセクションは中級者〜上級者向け

インフラ選びは、どんな料理を作るかによって最適な食材が変わるのと同じです。ここでは、いくつかの代表的な「献立」に合わせたインフラ構成のヒントをお伝えします。このクラウド選定のヒントが、皆さんの最適化の一助となれば幸いです。

新規Webサービスの開発

- 目的: スピードを重視し、サービスを素早く立ち上げて市場の反応を見ることです。

- おすすめのインフラ: Google CloudやAWSなど、柔軟なクラウドサービスが適しています。

- レシピのヒント: PaaS(Platform as a Service)を活用することで、開発環境の構築にかかる手間を大幅に削減できます。例えば、Google CloudのApp EngineやCloud Runを使えば、サーバー管理を意識することなく、アプリケーション開発に集中できます。これにより、短期間でサービスをリリースし、改善サイクルを回すことが可能になります。

既存システムをクラウドへ移行する場合

- 目的: 安定稼働している既存システムを、クラウドのメリットを享受しつつ移行することです。

- おすすめのインフラ: Azureやハイブリッドクラウドの活用が考えられます。

- レシピのヒント: Microsoft製品との親和性が高いAzureは、既存のActive DirectoryやMicrosoft 365との連携がスムーズです。これにより、システムの移行に伴う認証基盤の見直しなどの手間を減らすことができます。また、全てのシステムを一度に移行するのではなく、オンプレミスとクラウドを組み合わせて運用するハイブリッドクラウドという選択肢も現実的です。

データ分析基盤を構築する場合

- 目的: 大量のデータを効率的に分析し、ビジネスに活かすことです。

- おすすめのインフラ: Google CloudやAWSが強力な選択肢です。

- レシピのヒント: Google CloudのBigQueryは、テラバイト級のデータでも数秒で分析できる高速なデータウェアハウスサービスです。また、AWSにはRedshiftというデータウェアハウスサービスや、データレイクを簡単に構築できるLake Formationなど、データ分析に特化したサービスが豊富に揃っています。

記事へのリンク

用語小窓:オンプレミス

- 初心者向け: 自社でサーバーやパソコンを買って、社内に置いて使うことです。自分たちで全て管理するので、自由度は高いですが、手間やお金がかかります。

- 技術者向け: 組織が物理的なサーバー、ストレージ、ネットワーク機器を自社のデータセンター内に所有・運用する形態です。ハードウェアからソフトウェアまで、ITインフラ全体を完全に制御できる反面、初期投資や運用保守の負担が大きいという特徴があります。

3-3. 最高の料理を食卓へ — 意思決定のチェックリスト

このセクションは経営者・意思決定者向け

最終的にどのインフラを選ぶかは、事業の将来を見据えた重要な決断です。まるで、航海の途中で進路を決める「航海図」のようなものです。

ここでは、失敗しないための最終チェックリストをご紹介します。このクラウド選定プロセスを最適化することで、事業の成功確率を高められます。

最高のレシピを選ぶためのチェックリスト

以下の方法で、クラウド選定プロセスを最適化しましょう。

- 目的適合性

そのインフラは、解決したい課題や実現したいビジョンに本当に合っていますか?

過剰な機能はコスト増につながり、不足している機能は将来的な課題となります。 - 長期運用コスト(TCO)と投資収益率(ROI)

初期投資だけでなく、運用にかかる人件費や保守費用、将来的な拡張コストまで含めた総所有コスト(TCO)を計算していますか?

また、その投資が事業にどれだけの利益をもたらすか、投資収益率(ROI)も考慮しましょう。 - 将来の拡張戦略との整合性

事業が成長した際に、そのインフラは柔軟にスケールできますか?

また、新しい技術やサービスを導入する際に、スムーズに連携できますか?

記事へのリンク

用語小窓:ハイブリッドクラウド

- 初心者向け: 複数のキッチン(オンプレミスとクラウド)を組み合わせて使うことです。得意な料理は自社のキッチンで作り、新しい料理はレンタルキッチンで試す、といった使い分けができます。

- 技術者向け: オンプレミス環境とクラウド環境をネットワークで接続し、両者を統合的に運用する形態です。機密性の高いデータはオンプレミスに置き、柔軟な拡張性を求めるサービスはクラウドを利用するといった使い分けが可能です。

FAQ: よくある質問と回答

A1: 最も重要なのは、ビジネスの目的とインフラの特性が一致しているかどうかです。

短期的なコストだけでなく、将来の拡張性や運用負荷、セキュリティも考慮した上で総合的に判断することが大切です。

A2: 一概にどちらが良いとは言えません。

オンプレミスは高いカスタマイズ性とセキュリティを確保しやすい一方、初期投資と運用コストが大きくなりがちです。

クラウドは柔軟な拡張性やコストの最適化が可能ですが、ベンダーに依存する側面があります。

それぞれのメリット・デメリットを理解し、自社の要件に合った方を選ぶことが重要です。

A3: TCOには、ハードウェア・ソフトウェアの購入費用だけでなく、運用・保守にかかる人件費、電気代、データセンターの賃料、セキュリティ対策費用、障害発生時の対応コストなど、システムを所有・運用する上で発生する全ての費用が含まれます。

クラウド料金体系比較:費用を最適化する実践ガイド: https://juicyltd.biz/the-cloud-titans-cloud-pricing-optimization-guide/

A4: ROIを最大化するには、インフラ投資によってどのようなビジネス上の利益がもたらされるかを明確にすることが重要です。

例えば、パフォーマンス向上による顧客満足度の向上、運用効率化による人件費削減、新サービス開発のスピードアップなどが挙げられます。

A5: 複数のベンダーを比較検討することが重要です。料金体系、提供されるサービスの種類、サポート体制などを細かくチェックしましょう。

また、PoC(概念実証)を実施し、実際の業務で問題なく利用できるかを確認することも有効です。

A6: サービスの内容によって重要視すべき指標は異なります。Webサイトであればページの表示速度、データ分析基盤であればデータ処理速度、Eコマースサイトであればトランザクション処理速度などが挙げられます。

それぞれのサービス要件に応じて、適切な指標を選定し、評価することが必要です。

A7: 既存システムのアーキテクチャや依存関係を十分に把握することが不可欠です。

移行方法には、そのままクラウドに移行する「リフト&シフト」や、クラウド向けに再設計する「リファクタリング」などがあります。

自社のシステムに最適な移行戦略を立てることが成功の鍵となります。

A8: 柔軟にスケールできるクラウドサービスを選ぶことが有効です。

例えば、オートスケーリング機能を利用すれば、アクセス増加に応じて自動的にリソースを増やすことができます。

また、マイクロサービスアーキテクチャを採用することで、サービスごとに独立した開発やスケールが可能になります。

A9: クラウドの場合は、ベンダーが提供するセキュリティ機能を最大限に活用することが重要です。

また、自社でセキュリティポリシーを定め、アクセス制御や監視を徹底しましょう。定期的な脆弱性診断も欠かせません。

A10: 技術者側は、専門用語を避け、インフラ選定のメリット・デメリットをビジネス上の成果(コスト削減、収益向上など)と結びつけて説明することが重要です。一方、非技術者側は、技術的な制約や可能性を理解しようとする姿勢が求められます。双方の視点から議論することで、最適な意思決定につながります。

まとめ: あなたの最高のレシピを見つけるために

インフラの選定は、最高の料理を作るためのレシピ作りそのものです。性能、コスト、そして将来の展望を見据えた総合的な視点が、究極のシステムを生み出す鍵となります。今回のコラムが、皆さんのインフラ選定の旅に、少しでもお役に立てれば幸いです。

関連コラム

The IT Recipe #3

コメントを残す