共有責任モデルの理解

共有責任モデルで賢く使いこなす

クラウドセキュリティの基本、共有責任モデルとは

クラウドを使えば便利になる。しかし「セキュリティは誰が守るの?」という疑問に、明確な答えを持っている人は意外と少ないかもしれません。そんな漠然とした不安を解消する鍵が「共有責任モデル」です。これは、クラウドプロバイダーとユーザー、双方がそれぞれの役割と責任を分担してセキュリティを確保するというものです。

共有責任モデルは、お客様を支援する上で、私たちが最も大切にしている考え方のひとつです。クラウドの利便性を最大限に享受しつつ、安全性を保つためには、このモデルを正しく理解することが不可欠です。

本記事では、Google Cloud、AWS、Azure、OCIといった主要クラウドプロバイダーを「The Cloud Titans」と呼び、彼らの共有責任モデルへの取り組みを比較・解説します。

The Cloud Titansから学ぶ、共有責任モデルの役割

The Cloud Titansが提供するクラウドサービスは、それぞれ異なるサービスを提供していますが、この共有責任モデルの考え方は共通しています。

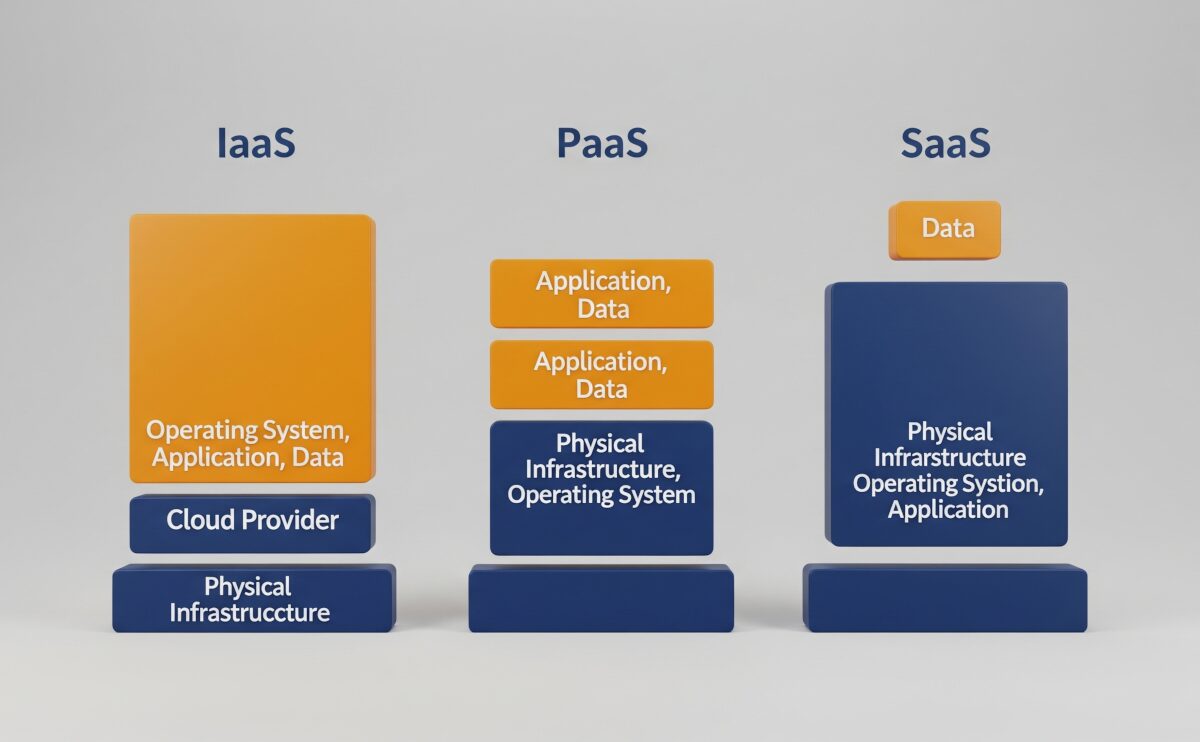

共有責任モデルにおける、プロバイダーとユーザーの責任範囲は以下の通りです。

| 責任の区分 | クラウドプロバイダー (Google Cloud, AWS, Azure, OCI) | ユーザー (お客様) |

| セキュリティ | クラウドの基盤となるインフラストラクチャのセキュリティ | クラウド上に構築するアプリケーションやデータのセキュリティ |

| 物理的セキュリティ | データセンターの物理的な安全確保 | ユーザーのオフィスやPCの物理的セキュリティ |

| ネットワーク | クラウドインフラストラクチャ内のネットワーク保護 | ユーザーが設定する仮想ネットワーク、ファイアウォール、VPNなど |

| コンピューティング | 仮想化技術、ハイパーバイザーなど、物理サーバーの管理 | OS、ミドルウェア、ランタイム、アプリケーションの管理 |

| データ | 保存データの物理的な保管場所の管理 | データの暗号化、アクセス管理、バックアップ |

| 責任の境界線 | クラウドサービスの種類(IaaS、PaaS、SaaS)によって変化します | クラウドサービスの種類(IaaS、PaaS、SaaS)によって変化します |

補足 例えば、IaaSではOSやアプリケーションの管理がユーザーの責任ですが、SaaSではほとんどのセキュリティ管理をプロバイダーが担います。サービス形態によって責任の境界線が大きく変わる点に注意が必要です。

具体的なセキュリティ対策の進め方

共有責任モデルに基づき、ユーザーが具体的にどのようなセキュリティ対策を進めるべきかをご紹介します。

- IAM(Identity and Access Management)の管理: 誰が、いつ、どのリソースにアクセスできるかを厳密に管理します。代表的なツールとして、Google Cloud IAM、AWS IAM、Azure ADなどがあります。

- データの暗号化: 保存データと転送中のデータを常に暗号化することで、不正アクセスによる情報漏洩リスクを軽減します。Google Cloud KMS、AWS KMS、Azure Key Vaultなどのサービスを活用します。

- ネットワークセキュリティ: ファイアウォールやセキュリティグループを設定し、必要な通信のみを許可します。

- 定期的な監査と監視: セキュリティログを定期的に確認し、不審なアクティビティがないかを監視します。

これらの対策は、クラウド環境を安全に保つための基盤となります。

The Cloud Titans:各社のセキュリティへの取り組み

Google Cloud、AWS、Azureは、それぞれ独自のセキュリティサービスとベストプラクティスを提供しています。これらのサービスは、ユーザーが責任を持つべき部分のセキュリティ対策を支援するものです。

| プロバイダー | 主なセキュリティサービス | 特徴 |

| AWS | WAF、Shield、GuardDuty | 攻撃検知と防御に強み。多様なサービスを組み合わせて利用可能。 |

| Azure | Security Center、Sentinel | SIEM機能統合と脅威分析に優れる。Azure ADとの連携が強固。 |

| Google Cloud | Cloud Armor、SCC、VPC Controls | Googleのグローバルインフラとゼロトラスト設計を基盤としている。 |

各社の提供するサービスを理解し、自身の環境に最適なものを選択することが、効果的なセキュリティ対策につながります。

共有責任モデルを理解し、より良いクラウドライフを

共有責任モデルは、クラウドを安全かつ効率的に利用するための、いわば航海図のようなものです。自身の責任範囲を明確に理解することで、何をすべきか、何が必要かが見えてきます。

デメリットを挙げるなら、ユーザー責任の範囲が広がるほど、専門的な知識が求められる点でしょうか。しかし、これは裏を返せば、お客様が主体的にセキュリティをコントロールできるというメリットでもあります。

私、JUICYは、お客様のクラウド利用における課題解決を支援することを目的としています。この共有責任モデルの考え方を基に、お客様が安全なクラウド環境を構築できるよう、共に歩んでいきたいと願っています。

シリーズ記事:

The Cloud Titans #5-1

コメントを残す