クラウドオンプレ比較

クラウドコンピューティングとオンプレミス比較

クラウドコンピューティングとオンプレミス、賢い選択への第一歩

「The Cloud Titans」の世界へようこそ。

ITの世界で常に議論の中心にある「クラウドコンピューティング」と「オンプレミス」について、皆さまがどちらを選ぶべきかという問いに対し、客観的な事実と私の個人的な見解を交えながらご紹介いたします。

クラウドサービスがなぜ今日のビジネスに不可欠な存在となりつつあるのか、そしてオンプレミスが今なお根強い支持を得ている理由は何なのか。この記事を通して、その疑問に明確な答えを見つけていただけると幸いです。

どちらか一方が絶対的に優れているという単純な話ではない、と常々感じております。

シリーズ構成

- 第1章:クラウドの基礎と主要クラウドサービス概論

- クラウドの扉を開く:The Cloud Titansが導く、あなたのビジネスの未来

- IaaS/PaaS/SaaSとは何か?

- クラウド導入がもたらすビジネス価値

- オンプレミスとの比較におけるメリット・デメリット

- 各サービスの歴史と市場における立ち位置

- それぞれの得意分野とターゲット顧客層

- サービス提供地域とリージョン/AZの考え方

- クラウドの扉を開く:The Cloud Titansが導く、あなたのビジネスの未来

クラウドコンピューティングとオンプレミス:それぞれの特性を徹底解剖

さて、皆様のビジネスにおいて、システム基盤の選択は非常に重要な意思決定となります。ここでは、「クラウドコンピューティング」と「オンプレミス」が持つ、それぞれの魅力をご紹介させてください。

オンプレミスは、自社でサーバーやネットワーク機器を保有し、運用する形態を指します。すべてが自社の管理下にあるため、セキュリティやカスタマイズの自由度が高い点が特徴です。まるで、自分だけの城を築き、すべてを思い通りにできるような感覚でしょうか。

対してクラウドコンピューティングは、インターネット経由でベンダーが提供するコンピューティングリソースを利用する形態です。Google Cloud (GCP) のようなサービスがこれにあたります。初期投資を抑えられ、必要な時に必要なだけリソースを増減できる柔軟性が魅力です。これはまるで、必要な道具を必要な時にレンタルできる、便利なアトリエを借りるようなものかもしれませんね。

もし私JUICYがどちらかを選ぶとしたら、状況に応じて柔軟に使い分けたい、というのが本音です。

表で比較:クラウドコンピューティング vs オンプレミス

| 比較項目 | クラウドコンピューティング | オンプレミス |

| 初期コスト | 低い(サービス利用料のみ) | 高い(ハードウェア購入、設置費用など) |

| 拡張性 | 高い(必要に応じて迅速にリソース増減が可能) | 制限あり(ハードウェア増設が必要) |

| セキュリティ | ベンダー依存(高度なセキュリティ対策が提供される) | 自社で完全管理(設定や運用は自社責任) |

| メンテナンス | ベンダーに委託可能(インフラの運用・保守は不要) | 自社責任(専門知識と人員が必要) |

| 法令対応 | 各クラウドベンダーの対応に依存(認定取得状況を確認) | 自社にて完全管理(規制要件に合わせた構築が必要) |

| 運用負荷 | 低い(インフラ管理から解放される) | 高い(常時監視、トラブル対応など) |

| カスタマイズ性 | 一部の制約あり(提供サービス範囲内) | 高い(自社の要件に合わせて自由に構築可能) |

表1:クラウドコンピューティングとオンプレミスの比較表

事例で見る:クラウドコンピューティング移行の成功とオンプレミスの堅実な運用

ここでは、クラウドサービスとオンプレミスが実際にどのように活用されているかの具体例をいくつかご紹介します。

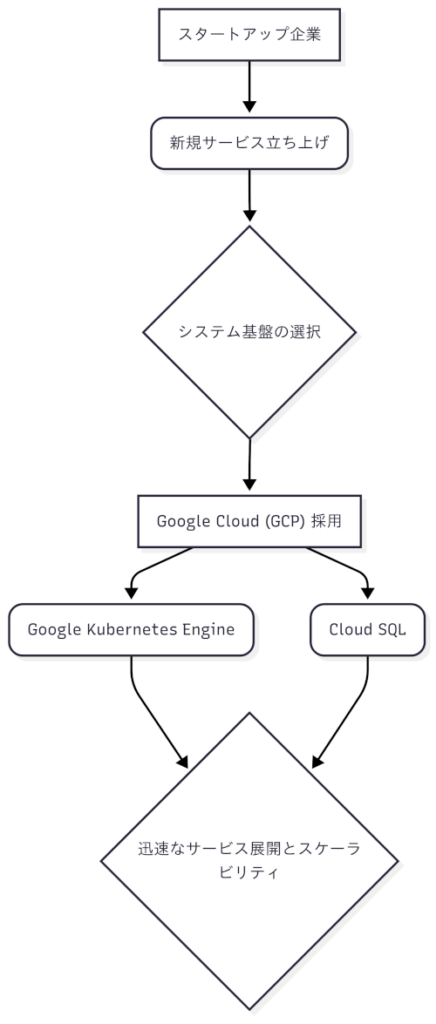

クラウドコンピューティング移行事例:スタートアップ企業の迅速なサービス展開

あるスタートアップ企業は、新規サービスの立ち上げにあたり、Google Cloud (GCP) を採用しました。彼らは、WebアプリケーションのデプロイにGoogle Kubernetes Engine (GKE) を利用し、データベースにはCloud SQLを選択しました。これにより、初期投資を抑えつつ、サービスローンチまでの期間を大幅に短縮できたそうです。また、トラフィックの急増にも柔軟に対応できるスケーラビリティが、事業の成長を強力に後押ししました。

コード スニペット

graph TD

A[スタートアップ企業] --> B(新規サービス立ち上げ);

B --> C{"システム基盤の選択"};

C --> D["Google Cloud (GCP) 採用"];

D --> E(Google Kubernetes Engine);

D --> F(Cloud SQL);

E & F --> G{迅速なサービス展開とスケーラビリティ};図2:クラウドコンピューティング移行による迅速なサービス展開の概念図

説明:スタートアップ企業が新規サービスを立ち上げる際に、クラウドコンピューティングの導入が、コストと時間の両面で大きなメリットをもたらすことを図解しています。

オンプレミス運用事例:金融機関の厳格なセキュリティ要件

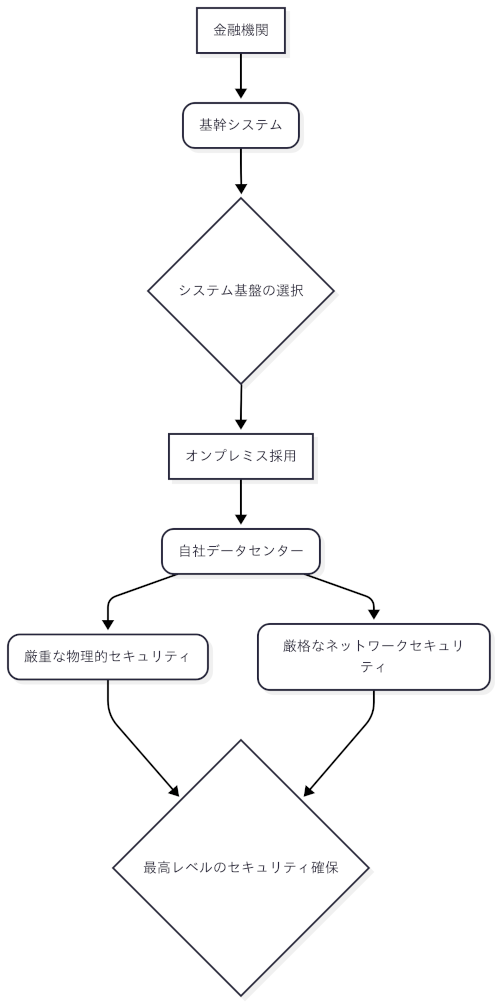

一方、とある大手金融機関では、顧客の機密情報を扱う基幹システムに、引き続きオンプレミス環境を採用しています。これは、金融業界特有の厳格な規制遵守やセキュリティ要件を満たすためです。彼らは自社のデータセンター内で厳重な物理的セキュリティとネットワークセキュリティを構築し、外部からのアクセスを徹底的に制限しています。これにより、最高の情報セキュリティを確保しているとのことです。

コード スニペット

graph TD

A[金融機関] --> B(基幹システム);

B --> C{システム基盤の選択};

C --> D[オンプレミス採用];

D --> E(自社データセンター);

E --> F(厳重な物理的セキュリティ);

E --> G(厳格なネットワークセキュリティ);

F & G --> H{最高レベルのセキュリティ確保};図3:オンプレミス運用によるセキュリティ確保の概念図

説明:金融機関が機密性の高いデータを扱うシステムにおいて、オンプレミス環境がセキュリティ面でいかに優れているかを図解しています。

具体的な事例は、このようにそれぞれ異なる要件に対して最適な選択がなされていることを示しています。

オンプレミスからクラウドコンピューティングへ:移行の具体的なステップ

オンプレミス環境からクラウドコンピューティングサービスへの移行は、一見複雑に思えるかもしれませんが、段階的に進めることでスムーズに実現できます。ここでは、その具体的な手順をご紹介します。画面のキャプチャ(※AIが生成できない場合はその旨を記述)は提示できませんが、ご理解いただけますと幸いです。

- 現状分析と要件定義:

まず、現在のオンプレミス環境のシステム構成、データ量、パフォーマンス要件などを詳細に分析します。

その上で、クラウド移行によって何を達成したいのか(コスト削減、スケーラビリティ向上、運用負荷軽減など)を明確にし、移行対象のシステムと優先順位を決定します。 - クラウドプロバイダの選定:

目標とする要件に基づいて、最適なクラウドプロバイダを選定します。

Google Cloud (GCP) をはじめ、AWS、Azureなど、各社が多様なサービスを提供しています。

費用、機能、サポート体制などを比較検討しましょう。 - 移行計画の策定:

移行するアプリケーションやデータの種類に応じて、移行方法(リフト&シフト、リファクタリングなど)を決定し、具体的なスケジュールを策定します。

データの同期方法や、システム停止時間の影響を最小限に抑えるための対策も検討します。 - 移行作業の実施:

計画に基づき、実際の移行作業を進めます。

データ移行ツールや自動化スクリプトを活用することで、効率的に作業を進めることができます。

この段階で、小さな問題が発生することもありますが、焦らず対処することが肝心です。 - テストと検証:

移行が完了したら、新旧両環境での動作テスト、パフォーマンステスト、セキュリティテストを徹底的に行います。

予期せぬ問題がないか、すべてが意図通りに機能するかを確認します。 - 運用開始と最適化:

テストに合格すれば、いよいよクラウド環境での本格運用を開始します。

運用開始後も、継続的にシステムの監視を行い、リソースの最適化やコスト管理に努めましょう。

クラウドの特性を最大限に活かすためには、定期的な見直しが不可欠です。

このプロセスは、まるで長期航海に出る前の準備と航行そのものです。計画を綿密に立て、問題が発生しても冷静に対処する。それが成功への道だと、私は考えております。

クラウドジャイアンツ:Google Cloud (GCP) を中心にご紹介

クラウドコンピューティングの世界には、まさに「巨人」と呼ぶにふさわしい企業がいくつか存在します。Amazon Web Services (AWS) やMicrosoft Azureも強力な選択肢ですが、今回特にご紹介したいのがGoogle Cloud (GCP) です。

Google Cloudは、Googleが長年培ってきたインフラストラクチャと技術力を、企業向けにサービスとして提供しているものです。その特徴を箇条書きでご紹介しましょう。

- 強固なグローバルインフラ:

Googleの持つ広大なネットワークとデータセンターを基盤としており、高い信頼性と低遅延なサービスを提供します。 - AI/機械学習に強い:

Googleの最先端のAI技術を簡単に利用できるサービス(Vertex AIなど)が充実しており、ビジネスへのAI導入を強力にサポートします。 - コンテナ技術の先駆者:

Kubernetesを開発したGoogleならではの、優れたコンテナ管理サービス(Google Kubernetes Engine: GKE)を提供しています。 - 柔軟な課金体系:

細かい単位での課金が可能で、リソースの利用状況に応じた無駄のないコスト運用が実現できます。 - オープンソースとの親和性:

オープンソース技術を積極的に採用しており、既存のシステムとの連携もスムーズです。

まるで、最新鋭の設備が整った巨大な港のような存在でしょうか。

あらゆる種類の船(システム)を受け入れ、目的地(ビジネス目標)への航海を支援してくれる、そんな印象を私は持っています。

クラウドコンピューティングの魅力と応用:可能性の地平線

クラウドコンピューティングの魅力は、単なるコスト削減や運用効率化に留まりません。その真価は、ビジネスに新たな可能性をもたらす応用力にあると私は考えています。シニカルさやユーモアを交えつつ、デメリットも肯定的に語ってみましょう。

クラウドは、まるで魔法の絨毯のようです。必要な時に必要なだけ広がり、これまで手の届かなかった場所(大規模なデータ分析、AIによる予測など)へ私たちを連れて行ってくれます。

- スケーラビリティ:

「急な需要増?ああ、それはクラウドが勝手に解決してくれますから、ご心配なく」と言わんばかりに、リソースが自動で増減します。

まるで、お腹が空いたら勝手に食べ物が増える冷蔵庫のようですね。

もちろん、その分コストも増えますが、ビジネスチャンスを逃すよりははるかに良いでしょう。 - コスト効率:

「初期投資?そんなものは忘れましょう。使った分だけ払えばいいのですから」という言葉通り、高額なハードウェア購入費用が不要です。

もちろん、利用料が青天井にならないよう管理は必要ですが、それもまた勉強になります。 - グローバル展開:

世界中にサービスを展開したい?クラウドならクリック一つで、あたかも隣町に支店を出すかのように簡単です。

時差や文化の違いは自分で解決する必要がありますが、物理的な距離の壁は雲の彼方へ消え去ります。 - 最新技術の活用:

AI、機械学習、ブロックチェーン……最新の技術がサービスとして提供されているので、「自分でゼロから勉強しなくても、とりあえず使ってみるか!」という気になれます。

もちろん、それを使いこなせるかはあなた次第ですが、試すだけならタダ同然です。 - 災害対策:

自社サーバーが被災したら?

クラウドなら「ご安心ください、別の地域でちゃんと動いていますから」と涼しい顔です。

もちろん、ベンダーの障害もゼロではありませんが、個人で対策するよりはるかに心強いでしょう。

このように、クラウドは私たちに多くの自由と可能性を与えてくれます。ただし、その自由を謳歌するには、賢く付き合う「知恵」が必要不可欠です。デメリットも、見方を変えれば成長の機会と捉えることができるのではないでしょうか。

よくある質問(FAQ)

ここでは、クラウドコンピューティングとオンプレミスに関する、よくある質問にお答えいたします。

A: 初期費用を抑えたい場合はクラウドコンピューティングが有利ですが、長期利用で安定した運用が続く場合や、非常に大規模なシステムでは、オンプレミスの方がトータルコストを抑えられるケースもあります。どちらがコスト効率的かは、利用規模や期間、運用体制によって大きく異なります。

A: セキュリティ要件に厳しい金融業界などでは、自社で完全に管理できるオンプレミスが好まれる傾向にあります。しかし、クラウドコンピューティングも、Google Cloud (GCP) のような主要ベンダーは、世界最高レベルのセキュリティ専門家と最新技術を投入しており、多くの場合、一般的な企業が自社で構築するよりも高度なセキュリティ対策を提供しています。重要なのは、どちらの形態でも適切な設定と運用を怠らないことです。

A: 初期投資を抑えたいスタートアップ企業、ビジネスの成長に合わせて柔軟にシステムを拡張したい企業、グローバル展開を考えている企業、そして最新技術を積極的に活用したい企業におすすめです。もちろん、運用負担を軽減したい企業にも適しています。

A: オンプレミスの最大のメリットは、システムとデータの完全なコントロールが自社にあることです。これにより、特定の規制要件への厳密な対応や、極めて高度なカスタマイズが必要な場合に強みを発揮します。また、インターネット接続に依存しないため、安定したネットワーク環境が確保できる点も挙げられます。

まとめ:クラウドコンピューティングとオンプレミス、そしてJUICYの役割

ここまで、クラウドコンピューティングとオンプレミスについて、その特徴や具体的な活用例、そしてクラウドへの移行手順について解説してまいりました。

結局のところ、どちらが優れているという単純な結論はありません。重要なのは、皆様のビジネスの目的、予算、セキュリティ要件、そして将来の展望に合わせて、最適なシステム基盤を選択することです。まるで、航海の目的地や船の特性に合わせて、最適な航海図を選ぶようなものですね。

私JUICYとしましては、この複雑な選択を支援し、皆様が最適なITの道具を見つけるお手伝いをすることができれば、これに勝る喜びはありません。JUICYでは、あなたの現状に即した“ベストな移行設計図”を一緒に描きます。迷ったら、まずはお問い合わせフォームからご相談ください。皆様の課題解決に貢献し、共に発展していくことが、私JUICYの存在意義でございますので。

個人的な感想ではございますが、ITの世界は常に進化しています。その変化の波に乗り遅れないよう、共に学び、成長していきましょう。

The Cloud Titans #1-3

コメントを残す