非機能要件

時代の流れと見えない要求の深い関係

はじめに:システムの「見えない支え」非機能要件の世界へようこそ

皆さん、こんにちは!ITインフラエンジニアのHITOSHIです。

今回は、普段あまり表舞台に出ることはないけれど、システムの安定稼働や使い勝手を左右する、とっても大切な「非機能要件」についてお話ししたいと思います。

システム開発というと、どんな機能があるか、どんなことができるか、といった「機能」ばかりに目が行きがちですよね。でも、実はその「機能」を支える「見えない支え」こそが、システムの真価を問う上で欠かせない要素なんです。

まるで、縁の下の力持ちのように、地味だけど重要な役割を果たす彼らに、スポットライトを当ててみましょうか。きっと、皆さんのITリテラシー向上に役立つはずですよ。

非機能要件って結局何なの?システムの「心地よさ」を定義する概念

「非機能要件」と聞くと、なんだか難しそう…と感じる方もいるかもしれませんね。

簡単に言うと、これは「システムが何をするか(機能)」ではなく、「システムがどうあるべきか(品質)」を定義する要件のことなんです。例えば、Webサイトが表示されるまでの時間、同時にどれくらいの人がアクセスできるか、データがどれだけ安全に保存されるか、といった、目には見えないけれどシステムを使う上で非常に重要な要素を指します。

いわば、ユーザーがシステムを「心地よく」使えるための約束事、とでも言いましょうか。

この概念自体は昔から存在していますが、クラウドやSaaSの普及、そしてサービスの多様化が進む現代においては、その重要性がますます高まっています。システムの「機能」がいくら優れていても、例えばアクセスが集中してすぐにダウンしてしまったり、セキュリティが甘くて情報漏洩のリスクがあったりしたら、誰も使いたがりませんよね。

非機能要件は、そうした「あって当たり前」の品質を担保し、ユーザーに安心してサービスを提供するために不可欠な要素なんです。

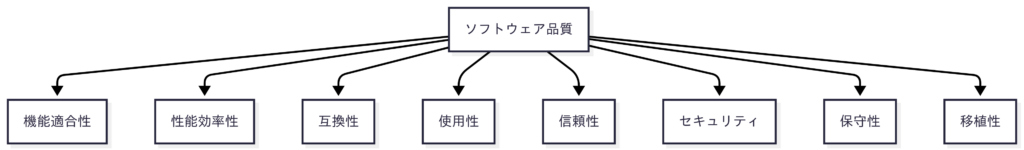

非機能要件の深掘り:ISO/IEC 25010に基づく品質特性と技術的側面

さて、ここからは非機能要件をもう少し掘り下げて、その技術的な側面を見ていきましょう。非機能要件は、国際規格であるISO/IEC 25010のような品質モデルによって体系化されており、システムの品質特性として分類されます。代表的な品質特性としては、以下のような項目が挙げられます。

- 機能適合性:

指定された機能がどれだけ備わっているか。 - 性能効率性:

応答時間、スループット(単位時間あたりの処理量)、同時接続数など。

例えば、ECサイトで「カートに入れる」ボタンを押してから、次の画面が表示されるまでに何秒か、といったことがこれにあたります。 - 互換性:

他のシステムや環境との連携のしやすさ。 - 使用性:

使いやすさ、習得しやすさ、操作性など。 - 信頼性:

稼働率、平均故障間隔 (MTBF)、平均復旧時間 (MTTR) など。

システムがどれくらいの頻度で停止するか、停止した場合にどれくらいの時間で復旧できるか、といったことです。 - セキュリティ:

データの機密性、完全性、可用性を確保するための要件。

アクセス制御や暗号化、脆弱性対策など、情報漏洩や不正アクセスからシステムを守るためのものです。 - 保守性:

システムの改修や不具合修正のしやすさ。

プログラムの可読性やドキュメントの整備などが影響します。 - 移植性:

異なる環境への移行のしやすさ。

これらの要件は、システム設計の初期段階から考慮され、具体的な数値目標として定義されることがほとんどです。例えば、「応答時間は3秒以内」とか、「稼働率は99.999%(ファイブナイン)」などですね。これらはシステムの安定性や使い勝手を保証するための「技術的な約束」であり、これを達成するために、インフラエンジニアや開発者は日々頭を悩ませ、腕を振るっているわけです。

非機能要件の品質特性カテゴリ概念図 (ISO/IEC 25010ベース)

コード スニペット

graph TD

A[ソフトウェア品質] --> B[機能適合性]

A --> C[性能効率性]

A --> D[互換性]

A --> E[使用性]

A --> F[信頼性]

A --> G[セキュリティ]

A --> H[保守性]

A --> I[移植性]

Mermaid 画像

この図のように、非機能要件は様々な品質特性として体系的に整理されています。最近ではGoogleが提唱するSRE(Site Reliability Engineering)でも、可用性や信頼性を数値化したSLO(Service Level Objective)の設定が重要視されていますね。

非機能要件がもたらす恩恵:見えない要求が築くシステムの未来

非機能要件の具体的な用例をいくつかご紹介しましょう。例えば、オンラインゲームを想像してみてください。

ユーザーが快適にゲームをプレイするためには、ネットワークの遅延が少なく(性能効率性)、システムが頻繁に落ちない(信頼性)ことが非常に重要です。また、ユーザーデータが安全に保護され(セキュリティ)、新しい機能がスムーズに追加できる(保守性、機能適合性)ことも、ゲームが長く愛されるためには不可欠ですよね。

もう一つ例を挙げましょうか。もし皆さんが新しい業務システムを導入するとします。その際、「社員100人が同時にアクセスしても、ストレスなく利用できるか?」(性能効率性)、「週に一度はメンテナンスで停止するけど、それ以外は24時間365日動いてくれるか?」(信頼性、可用性)、「災害が起きても、データは無事に戻ってくるか?」(信頼性、セキュリティ)といった疑問が浮かぶはずです。これらすべて、機能要件だけでは答えられない、非機能要件が関わる問いなのです。

非機能要件は、システムの「縁の下の力持ち」として、快適なユーザー体験、安定したシステム運用、そして将来の拡張性までを担保します。一見、地味に思えるかもしれませんが、実はシステムの成功を左右する「見えないキーパーソン」なのです。これらをきちんと定義し、実現することで、ITシステムは単なるツールを超え、私たちの生活やビジネスを豊かにする「なくてはならない存在」へと進化していくのです。

シニカルに言えば、非機能要件がしっかりしていれば、多少の機能不足は「味」になることすらあるかもしれませんね。

まとめ:非機能要件はシステムの「人間性」を映し出す鏡

今回は「非機能要件」について、その概要から具体的な内容、そしてなぜそれが重要なのかまでを解説してきました。

ITインフラエンジニアのHITOSHIが個人的に思うに、非機能要件というのは、まるでシステムの「人間性」を映し出す鏡のようなものです。機能が「何をできるか」という能力だとすれば、非機能要件は「どう振る舞うか」「どれだけ信頼できるか」といった、そのシステムの性格や品格を表していると言えるでしょう。

特に現代のように、ITシステムが社会の基盤となり、私たちの生活に深く溶け込んでいる時代においては、この「見えない要件」の品質が、サービスの成否を大きく左右します。皆さんも、これからITシステムに触れる機会があれば、その「機能」だけでなく、裏側で支える「非機能要件」にも少しだけ意識を向けてみてください。きっと、これまでとは違う視点から、ITの奥深さや面白さを感じられるはずですよ。ITリテラシーの向上は、こうした地道な探求の先にこそあるのですから。

コメントを残す