インフラ(ITインフラ)

重要な仕組みを図解で解説!

ITインフラって一体何者?デジタル社会の「当たり前」を支える見えない存在

こんにちは!ITインフラエンジニアのHITOSHIです。テクノロジーがどんどん進化する中で、意外と知られていない“裏方の主役”をご紹介します。皆さんは普段何気なく使っているインターネットやスマートフォンの裏側って、考えたことありますか?「え、特にないけど?」って方も多いでしょう。それが「当たり前」になっていることこそ、まさにITインフラの成せる業なんですよね。僕も若い頃は、目の前のアプリケーションばかり見ていて、その下にある「見えない土台」なんて全く意識していませんでした。でも、この「見えない土台」こそが、今の私たちのデジタル生活を支える、まさに縁の下の力持ちなんです。今回は、そんなITインフラについて、僕の個人的な視点も交えながら、分かりやすく解説していきたいと思います。

用語紹介:インフラ(ITインフラ)とは?ITの文脈でも「基盤」を築くもの

「インフラ」という言葉、よく耳にすると思いますが、ITの文脈でも同様に「基盤」や「土台」を意味します。正式には「ITインフラストラクチャ」と言ったりもします。

簡単に言えば、インターネットやシステムが問題なく動くために必要な、ハードウェアやソフトウェア、ネットワークといった、目には見えにくいけれど、なくてはならない構成要素の総称です。

例えば、皆さんが毎日使っている電気やガス、水道、道路といった社会インフラと同じように、ITインフラも私たちのデジタルライフを支える「生活基盤」と言えるでしょう。これらがしっかりしていないと、快適なデジタルサービスなんて夢のまた夢。僕が山梨の実家にいた頃なんて、インターネットなんてまだ普及してなくてね、電話回線でピポパポやってた時代すらまだなかった頃で、今思うと隔世の感があります。本当に。

でもって、具体的には、以下のようなものがITインフラを構成しています。

- ハードウェア:

サーバー、PC、ネットワーク機器、ストレージなど、物理的な機器のことです。

ハードウェアは、パソコンやスマホ、ゲーム機みたいに、手で触れることができる機械のことです。 - ネットワーク:

データをやり取りするための通信回線や、それを制御する仕組みです。

ネットワークは、みんなが友達と手紙をやり取りする「道」みたいなもの。インターネットも、この道を通って情報が届きます。 - OS(オペレーティングシステム):

サーバーやPCを動かすための基本ソフトウェアです。Windows ServerやLinuxなどが代表的ですね。

OS(オーエス)は、パソコンやスマホの「脳みそ」みたいなもの。これがないと、どんなに良い機械でも何も動かせません。 - ミドルウェア:

OSとアプリケーションの間に位置し、データ処理や連携を助けるソフトウェアです。 - データベース:

情報を効率的に管理・保存するためのシステムです。

データベースは、図書館の本だなみたいに、たくさんの情報をきちんと整理してしまっておく場所ですね。必要な時にすぐ見つけられるようにできてます。

これらの要素が複雑に絡み合い、連携することで、皆さんが使っているWebサイトやアプリケーションが動いているんです。なお、これらの構成要素はWebサービスの実際の構成にも登場します。次の章では、それぞれがどのように連携しているのかを図解とともに見ていきましょう。

用語解説:ITインフラの具体的な役割と仕組み、そしてクラウドの進化

ITインフラの役割は多岐にわたりますが、主なものとしては「データの処理」「データの保管」「データの送受信」の3つが挙げられます。

Webサービスの裏側:データが届くまでの旅

例えば、皆さんがオンラインショッピングで買い物をするときを想像してみてください。

- まず、皆さんのパソコンやスマートフォンから、商品情報を見るためのリクエストが発信されます(データの送受信)。

- そのリクエストは、インターネットを通じて、ECサイトの「サーバー」に届きます。サーバーは、そのリクエストを処理し、商品データベースから必要な情報を探し出してきます(データの処理、データの保管)。

- そして、サーバーから送られてきた商品情報が、皆さんの画面に表示されるわけです。

この一連の流れを支えているのが、サーバー、ネットワーク機器、データベースなどのITインフラなんです。

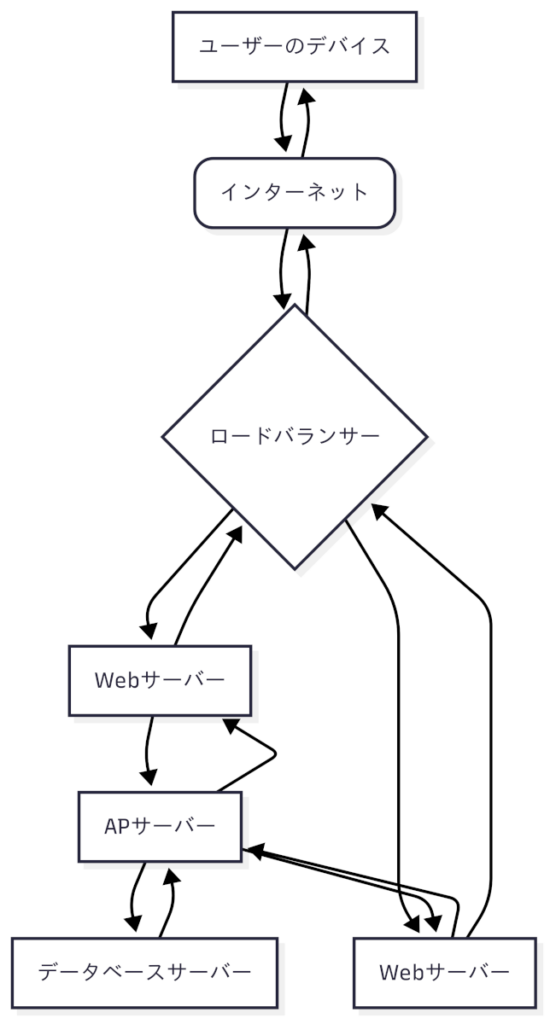

この図は、ユーザーのアクセスがどのように処理されるかをシンプルに表現したものです。細部は省略していますが、全体像をつかむ助けになるでしょう。

コード スニペット

graph TD

A[ユーザーのデバイス] --> B(インターネット)

B --> C{ロードバランサー}

C --> D[Webサーバー]

C --> E[Webサーバー]

D --> F[APサーバー]

E --> F

F --> G[データベースサーバー]

G --> F

F --> D

F --> E

D --> C

E --> C

C --> B

B --> A

クラウド時代のITインフラ:所有から利用へ

最近では、このITインフラも「クラウド」で提供されることが増えてきました。以前は、会社が自前でサーバーやネットワーク機器を購入して設置するのが当たり前でしたが、クラウドを使えば、必要なときに必要な分だけITインフラを借りられるんです。たとえば、Amazon Web Services(AWS)やGoogle Cloud Platform(GCP)、Microsoft Azureといったサービスが、今や多くの企業の基盤を支えています。

クラウドへの移行は、初期投資を抑えられるだけでなく、システムの拡張性や柔軟性が格段に向上するという大きなメリットがあります。僕が担当しているお客様でも、クラウド移行で事業のスピードが上がったと喜んでいましたね。これも時代の大きな変化といったところでしょうか。

用例紹介:ITインフラが拓く未来、その魅力と可能性

ITインフラは、一見すると「裏方」の存在に見えるかもしれません。しかし、その存在は社会の安定運用に不可欠であり、これからのデジタル社会を支える上で、ますますその重要性を増しています。

特に、多様な働き方が求められる現代において、安定したネットワーク環境や、どこからでも安全にアクセスできるシステムは必須ですよね。まさに、ITインフラが私たちの多様な働き方を肯定的に捉え、その可能性を広げてくれていると言えるでしょう。

また、AIやIoT、5Gといった最新技術も、その土台には強固なITインフラが不可欠です。高性能なAIを動かすには、膨大なデータを処理できるサーバーが必要だし、IoTで集められたデータを分析するには、高速なネットワークと大容量のストレージが欠かせません。ITインフラは、まさに未来の技術革新を支える「縁の下の力持ち」であり、その重要性はこれからも増す一方なんです。

率直に言えば、インフラエンジニアの僕としては、「こんなに重要なのに、普段は意識されないなんて!」と思うこともありますが、実際に社会を支えているという自負はありますよ。時にはトラブル対応で徹夜なんてこともありますが、システムが復旧したときの達成感は格別です。この達成感は一度味わうと病みつきになるかもしれませんね(笑)。

用語まとめ:ITインフラは「当たり前」を支える「当たり前じゃない」存在

さて、今回はITインフラについて解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。普段意識することのない存在かもしれませんが、私たちのデジタルライフには欠かせない、本当に重要な役割を担っています。

僕自身、このITインフラの世界に長く身を置いていますが、技術の進化は本当に目覚ましいものがあります。これからも、新たな技術が登場し、ITインフラも形を変えていくことでしょう。しかし、どんなに技術が進歩しても、「安定してシステムが動き続けること」の重要性は決して揺るがないと、僕は確信しています。

ITインフラは、デジタル社会の豊かな四季を織りなす情景に寄り添い、私たちの心に響くサービスを提供するための基盤です。この記事が、皆さんのITリテラシー向上の一助となり、ITの世界への興味を深めるきっかけとなれば幸いです。ぜひ、この奥深い世界をこれからも一緒に探求していきましょう!

コメントを残す